2023年 第41卷 第3期

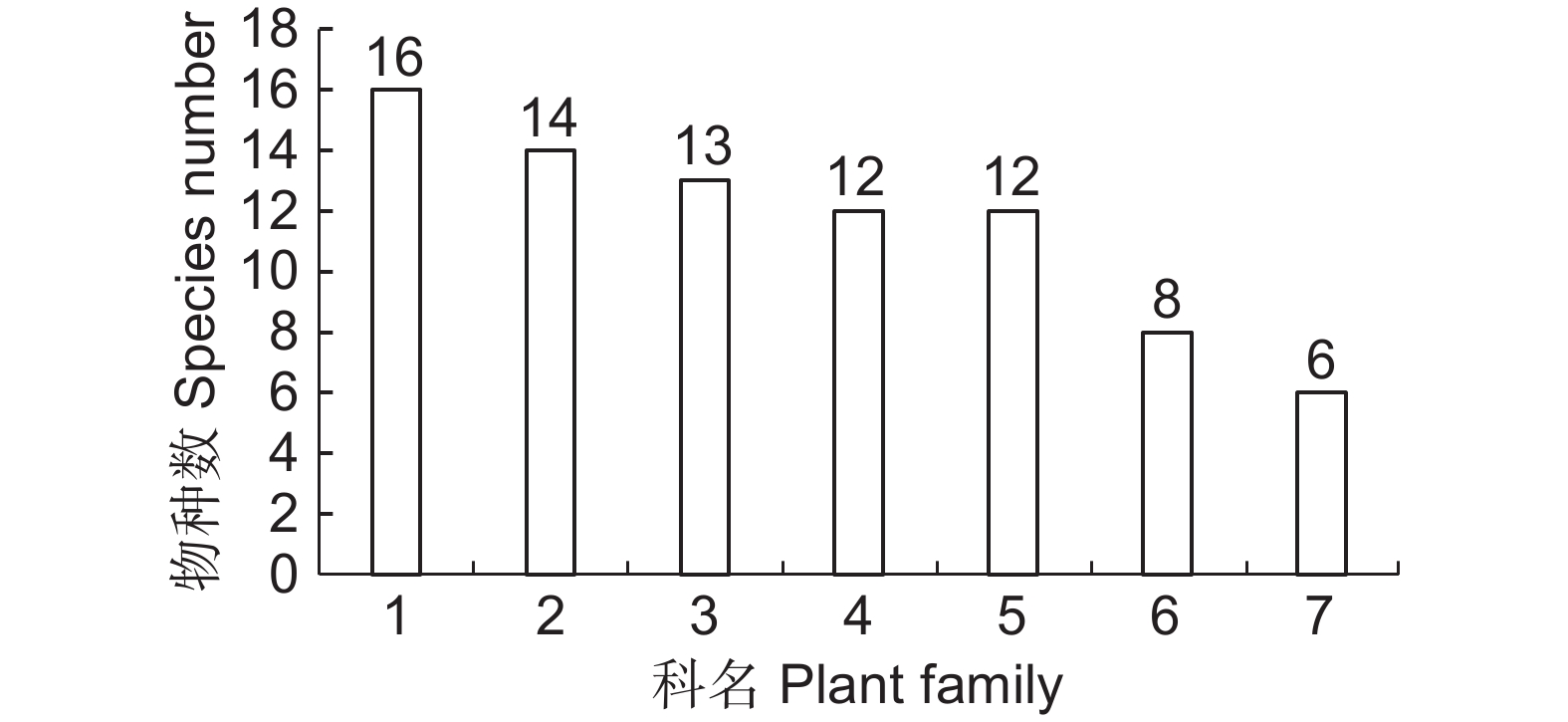

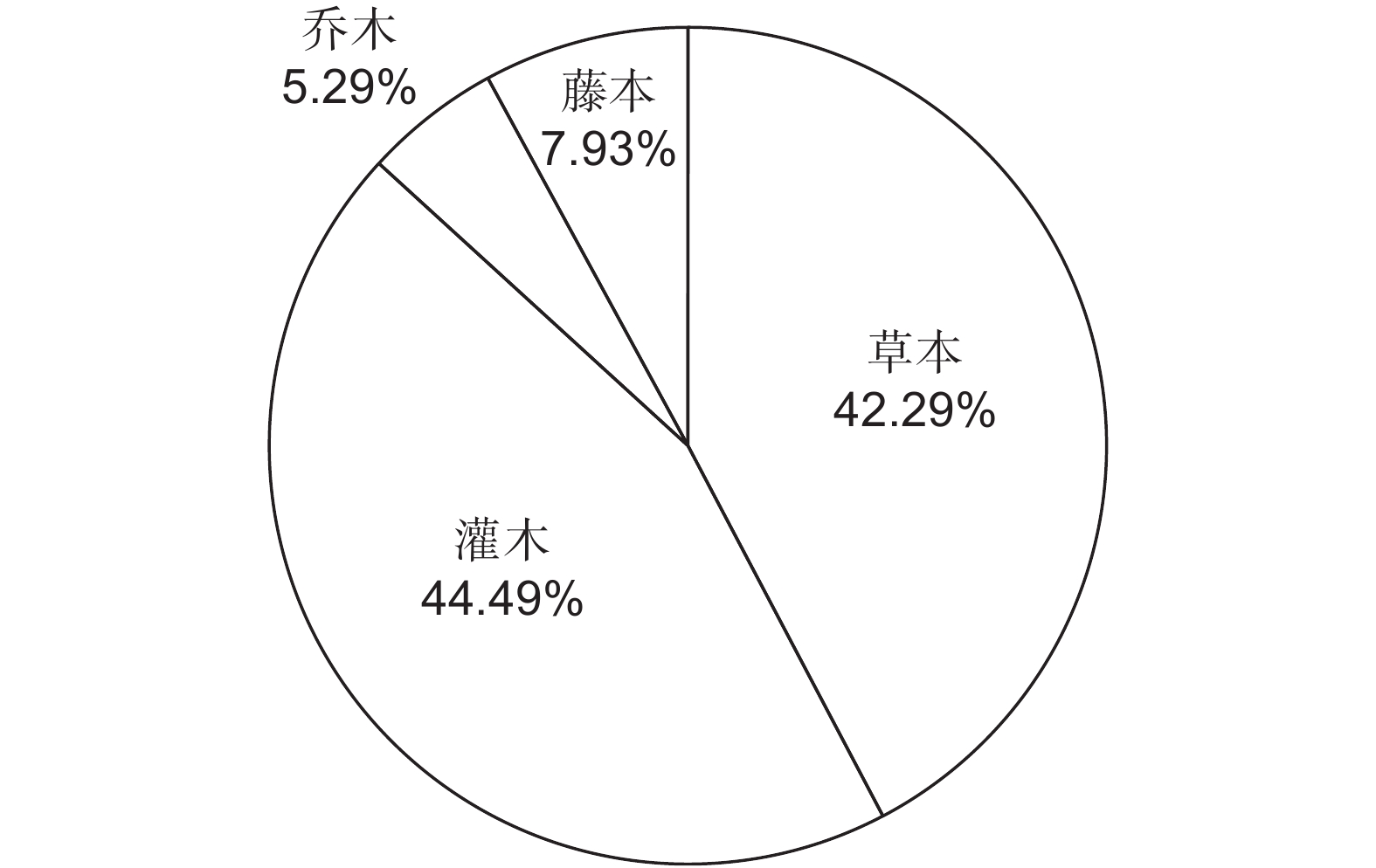

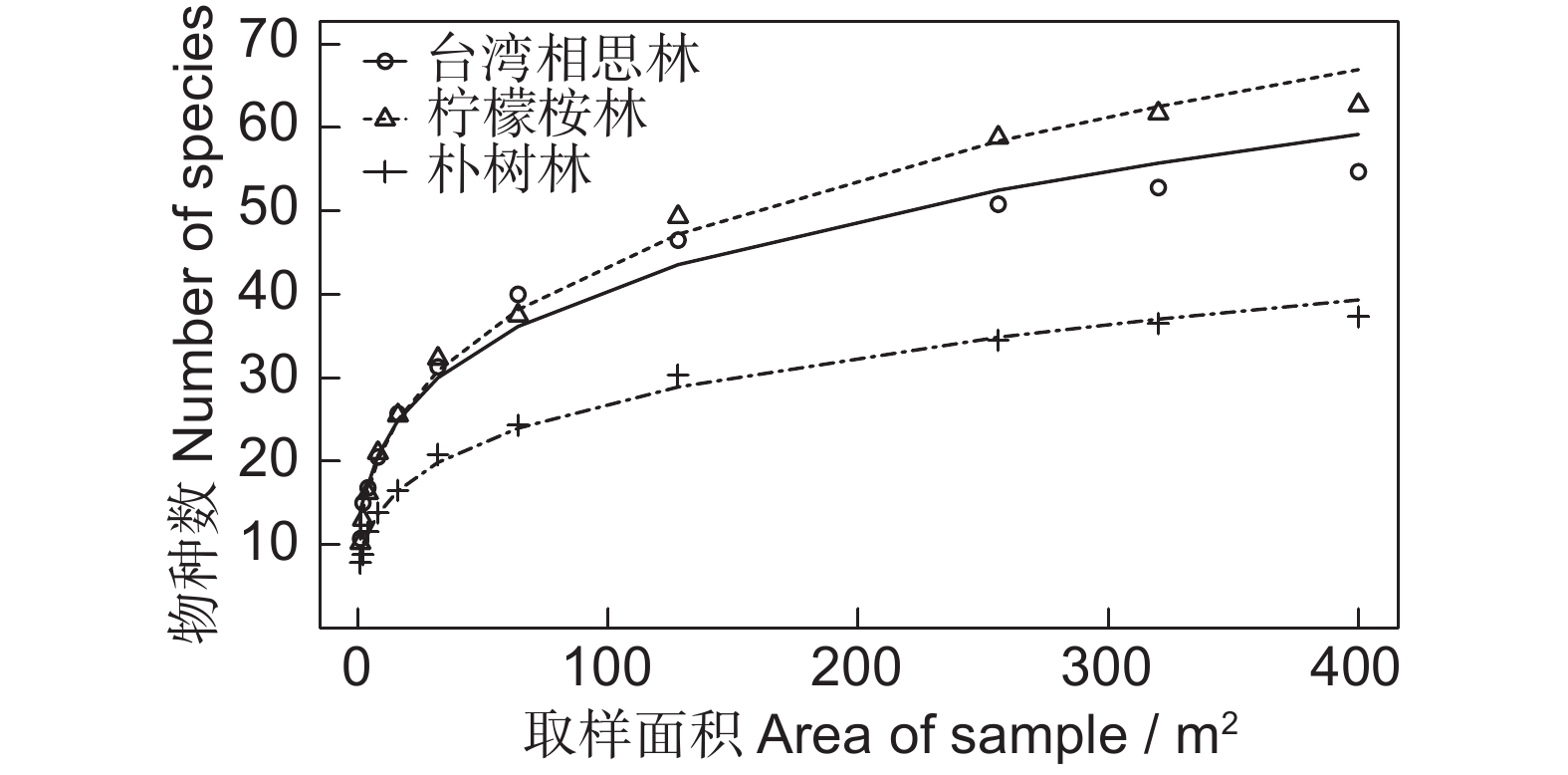

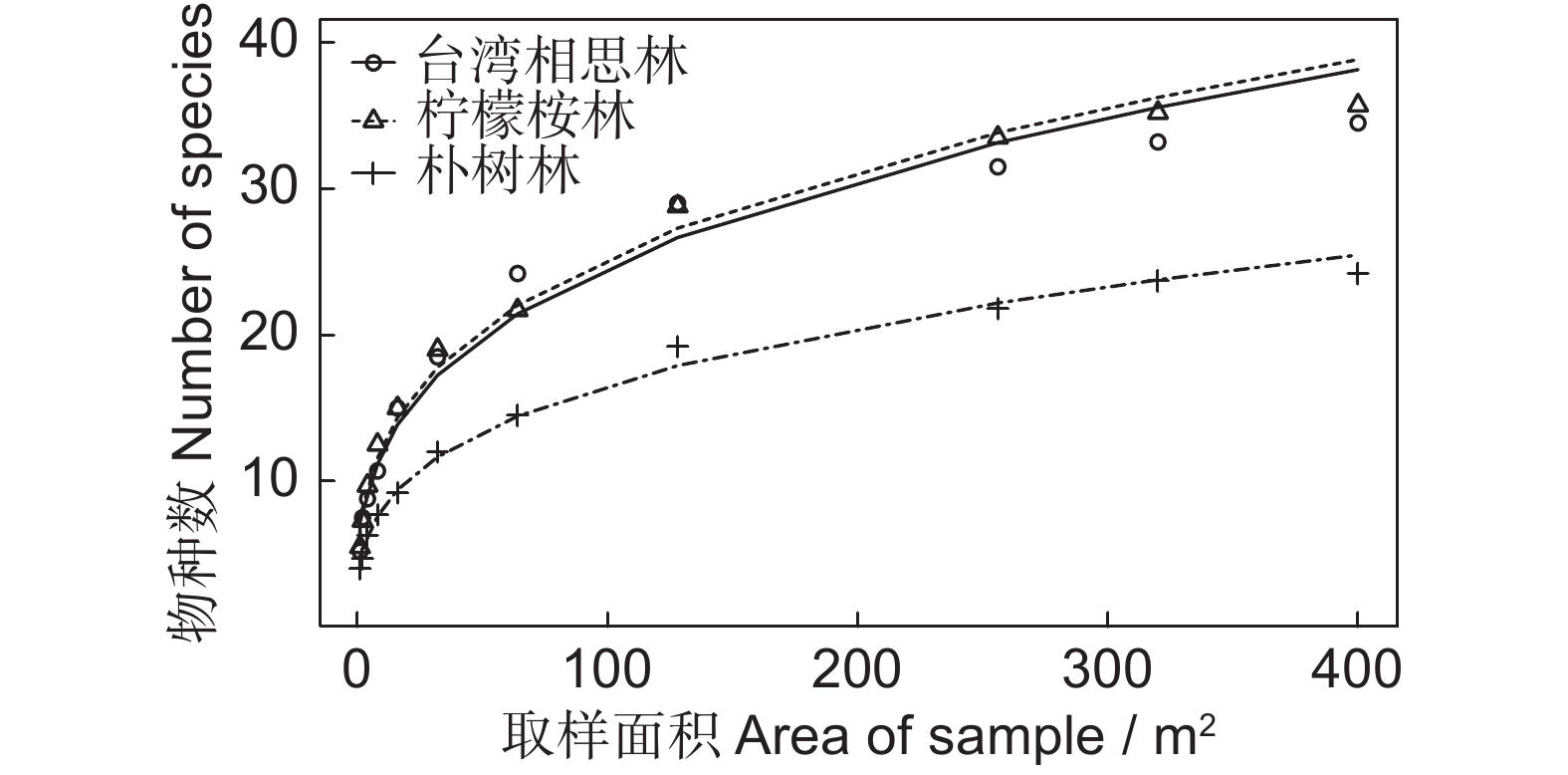

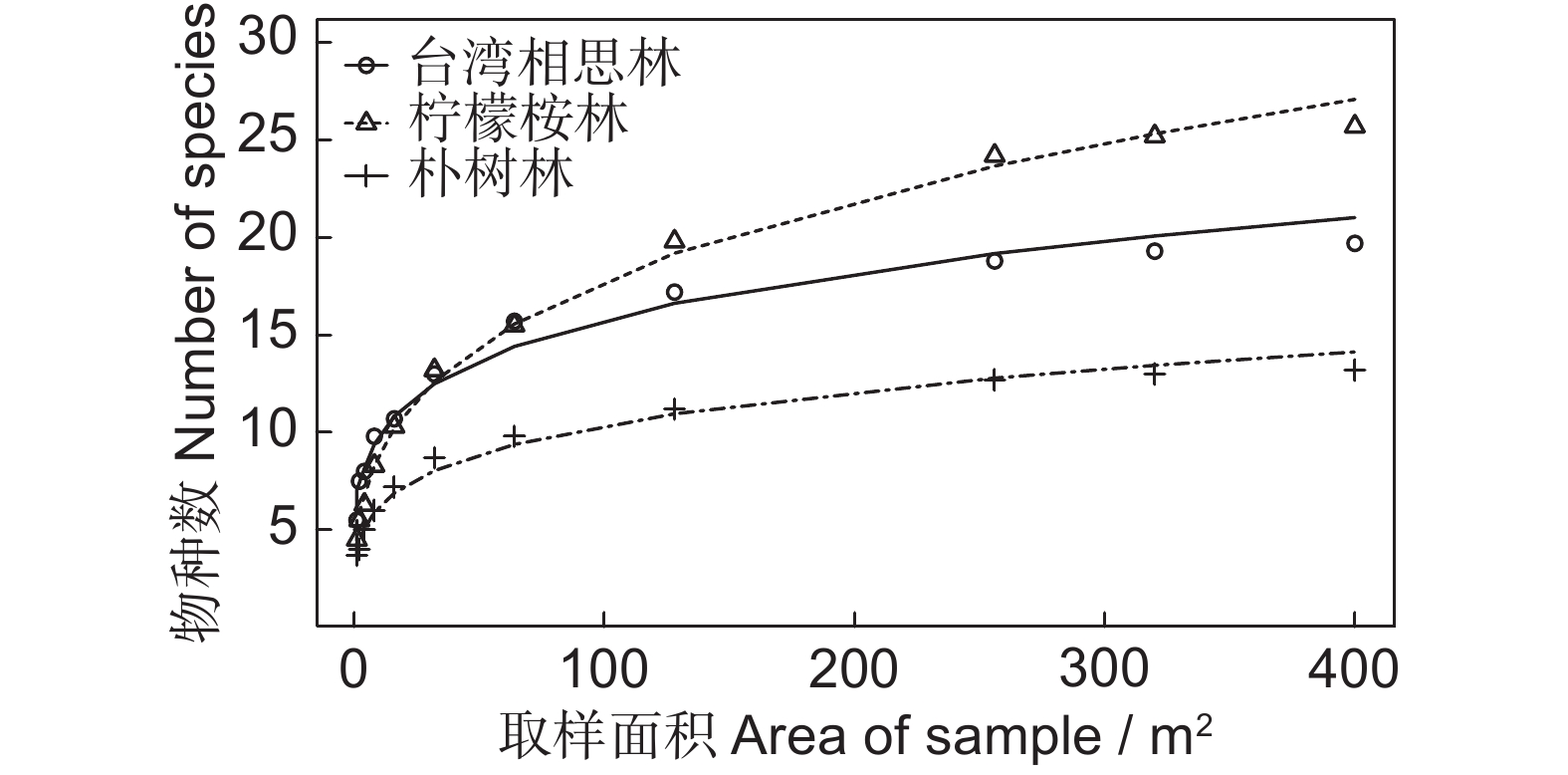

为科学设定琅岐岛森林群落物种多样性调查的最小面积,提高研究结果的准确性和节约调查成本,本研究在福州市琅岐岛采用巢式样方法开展海岛森林群落的种-面积曲线调查,设置20 m × 20 m的样方,选择对数函数、幂函数和逻辑斯蒂3种模型分别拟合3种类型森林群落,即台湾相思(

以武夷山米槠(

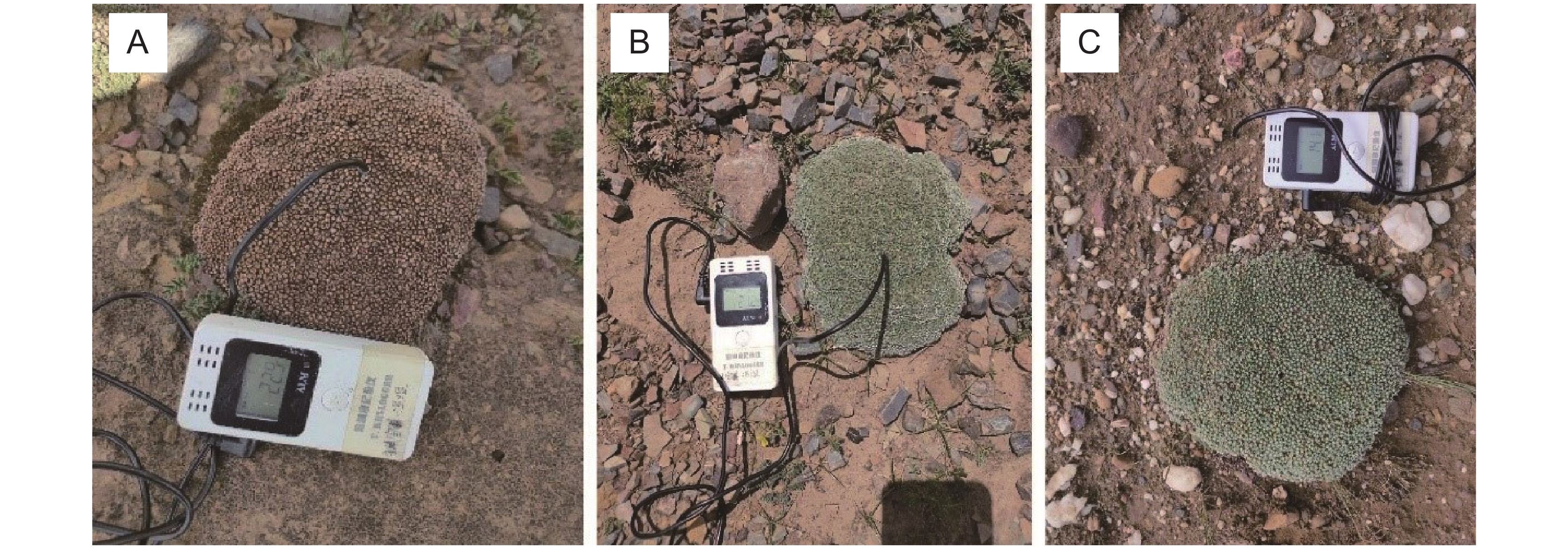

为探究垫状点地梅(

本文在立地尺度上以古尔班通古特沙漠半固定沙丘上的4个优势固沙灌木种群为研究对象,利用变异函数分析其株高、东西和南北冠幅的各向同性和各向异性的空间变异特征。结果显示:(1)4个种群的株高和冠幅的大小顺序依次为白梭梭(

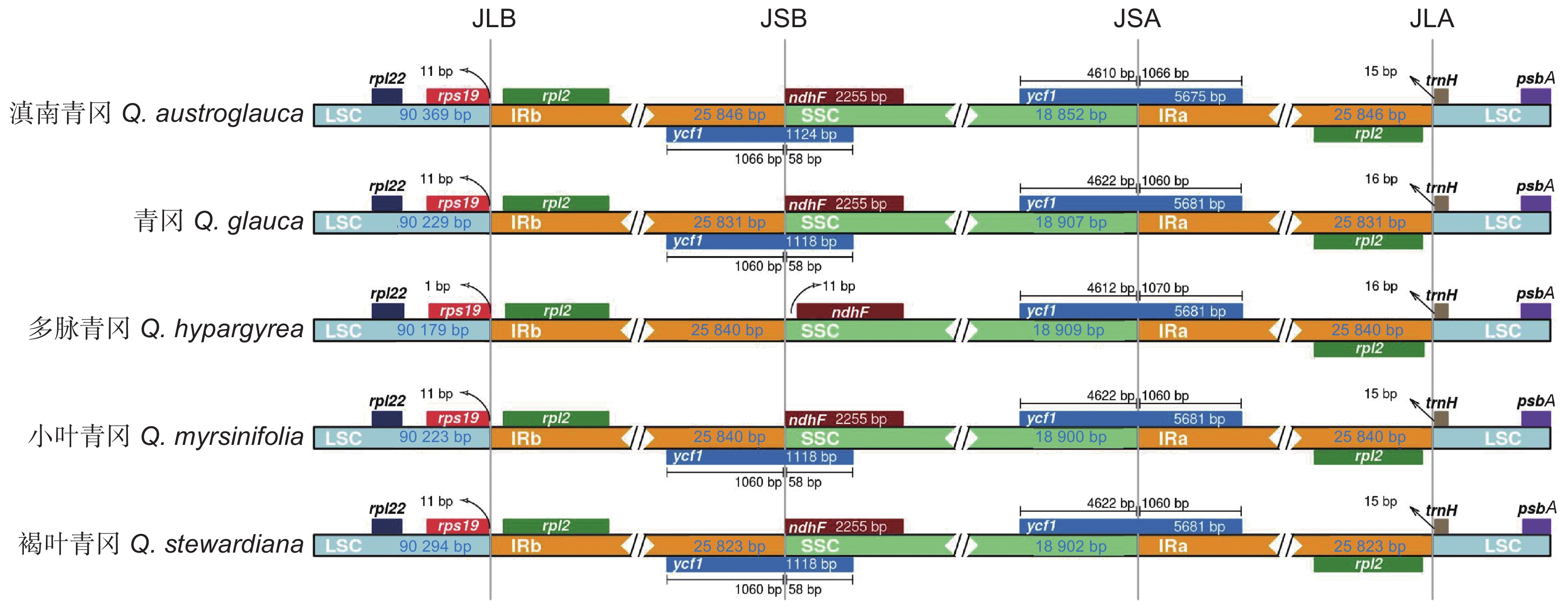

为了明确滇南青冈(

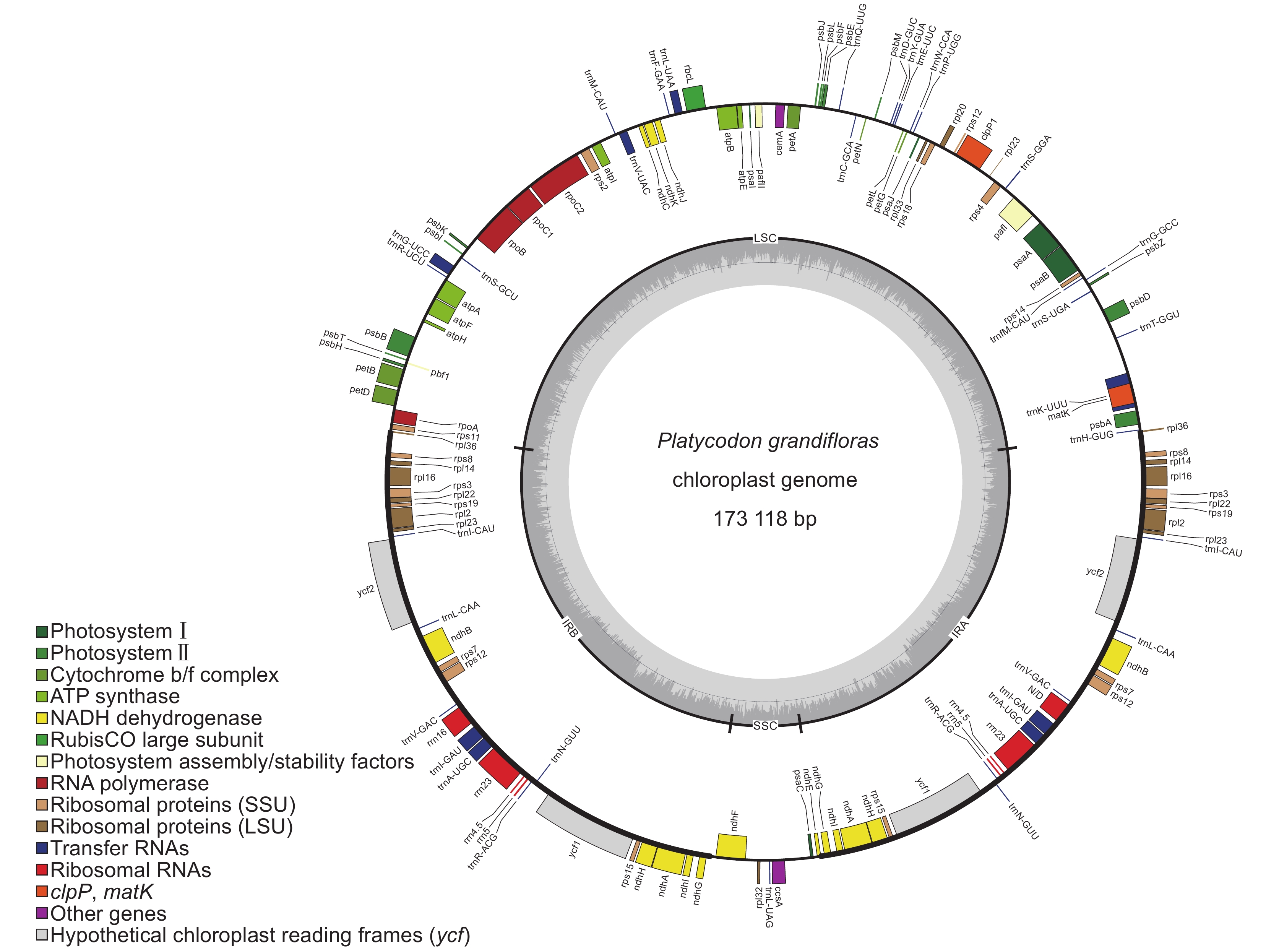

保守的

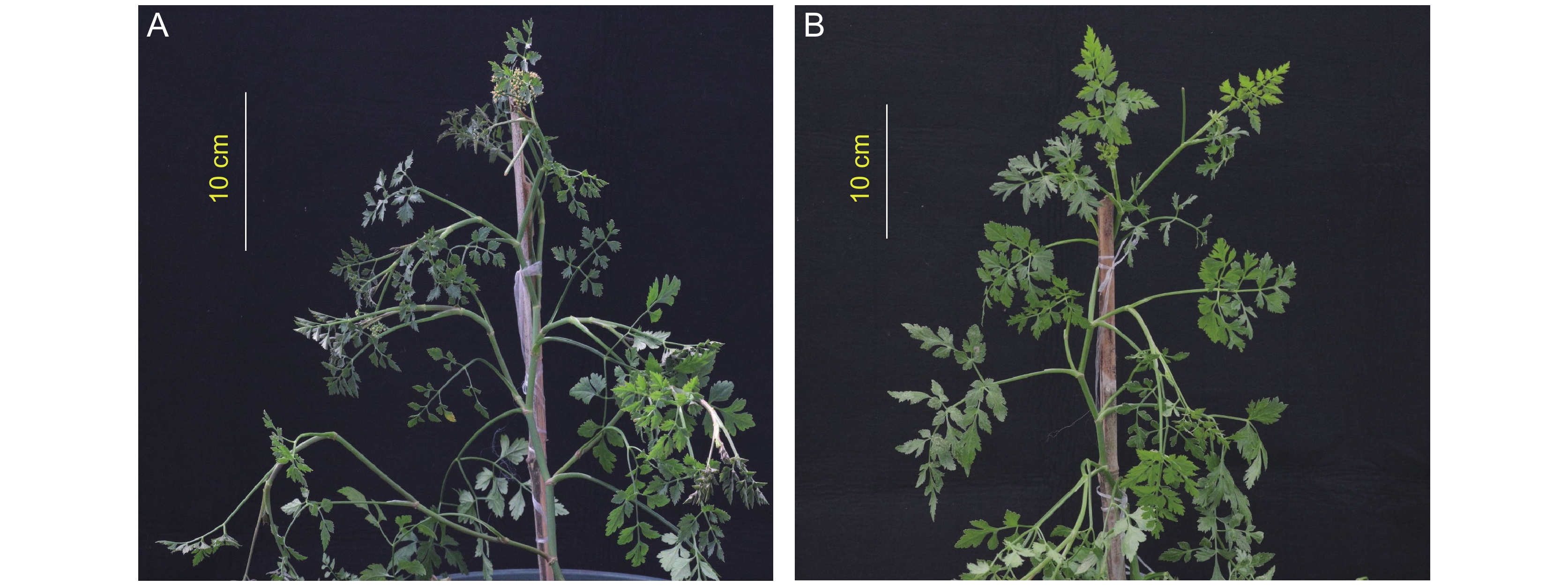

水芹(

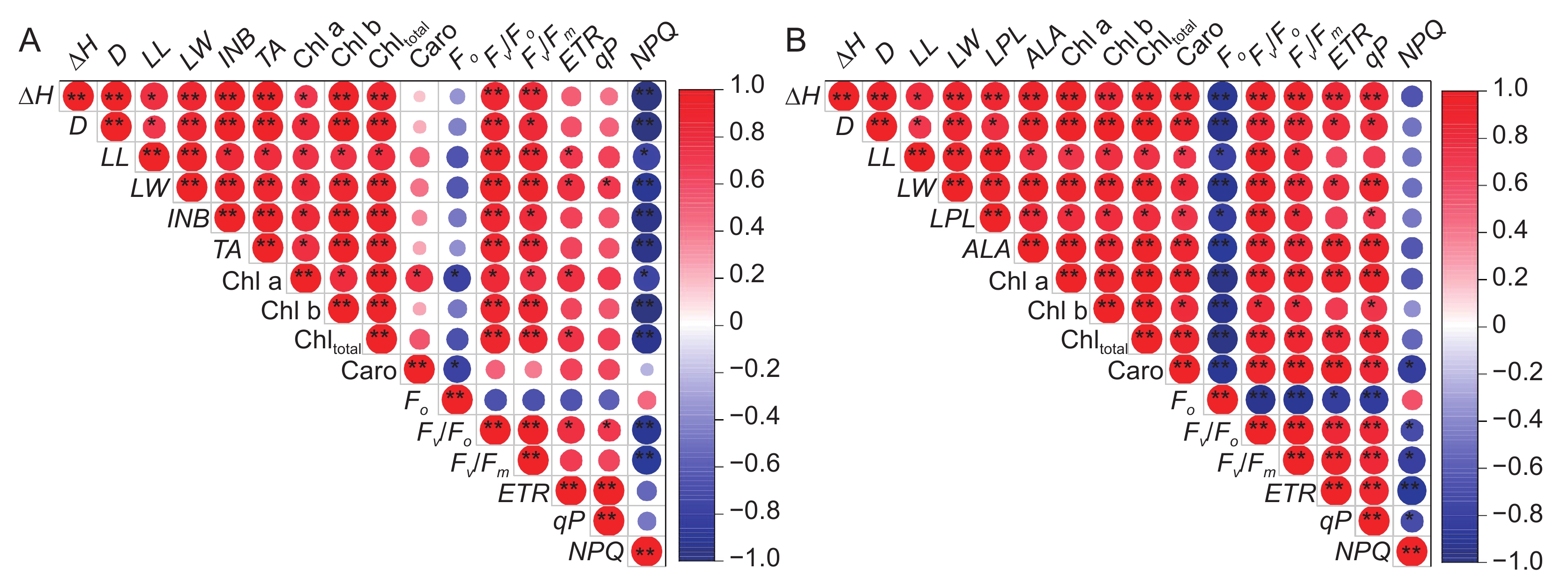

为揭示甘蔗(

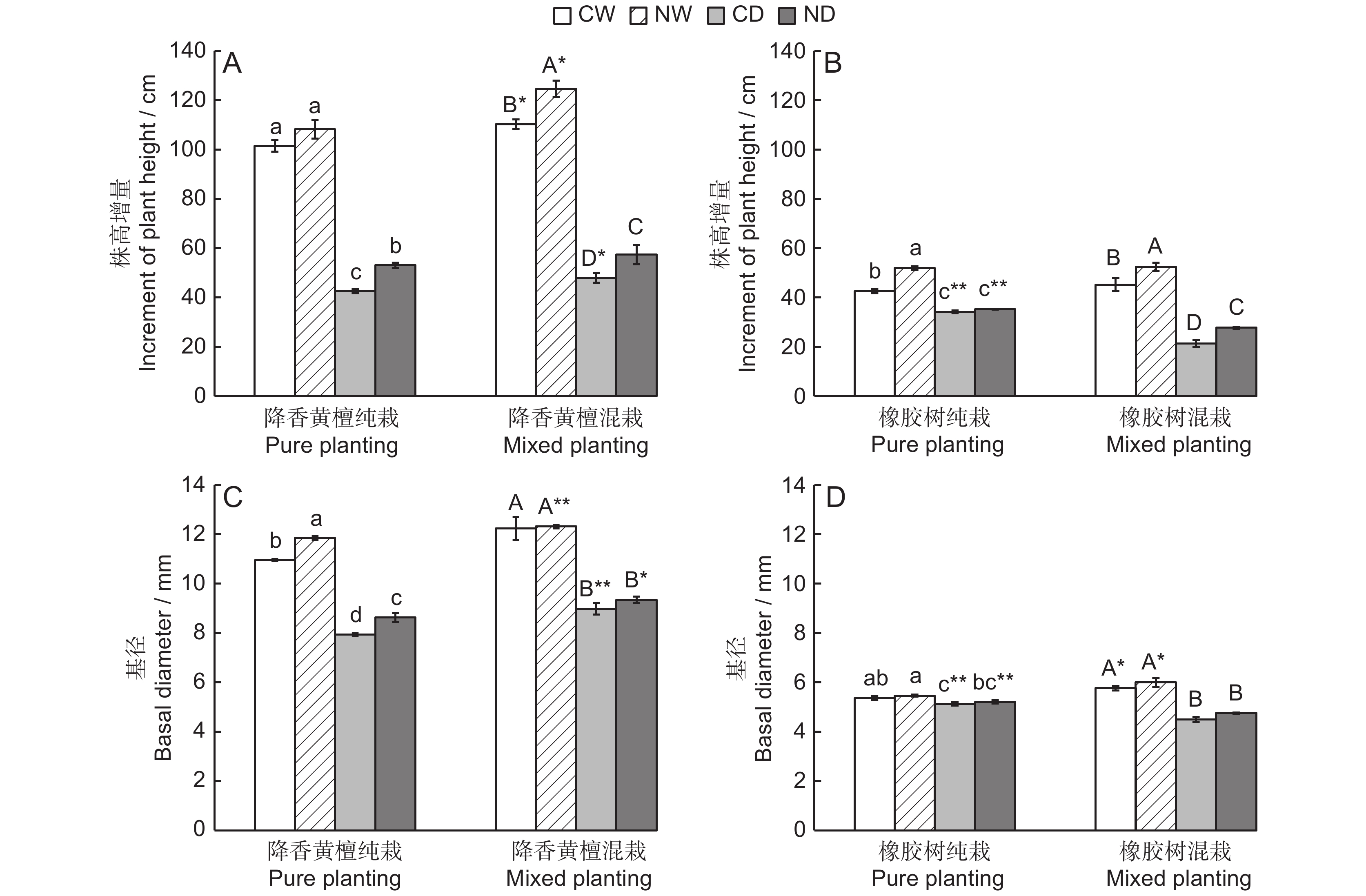

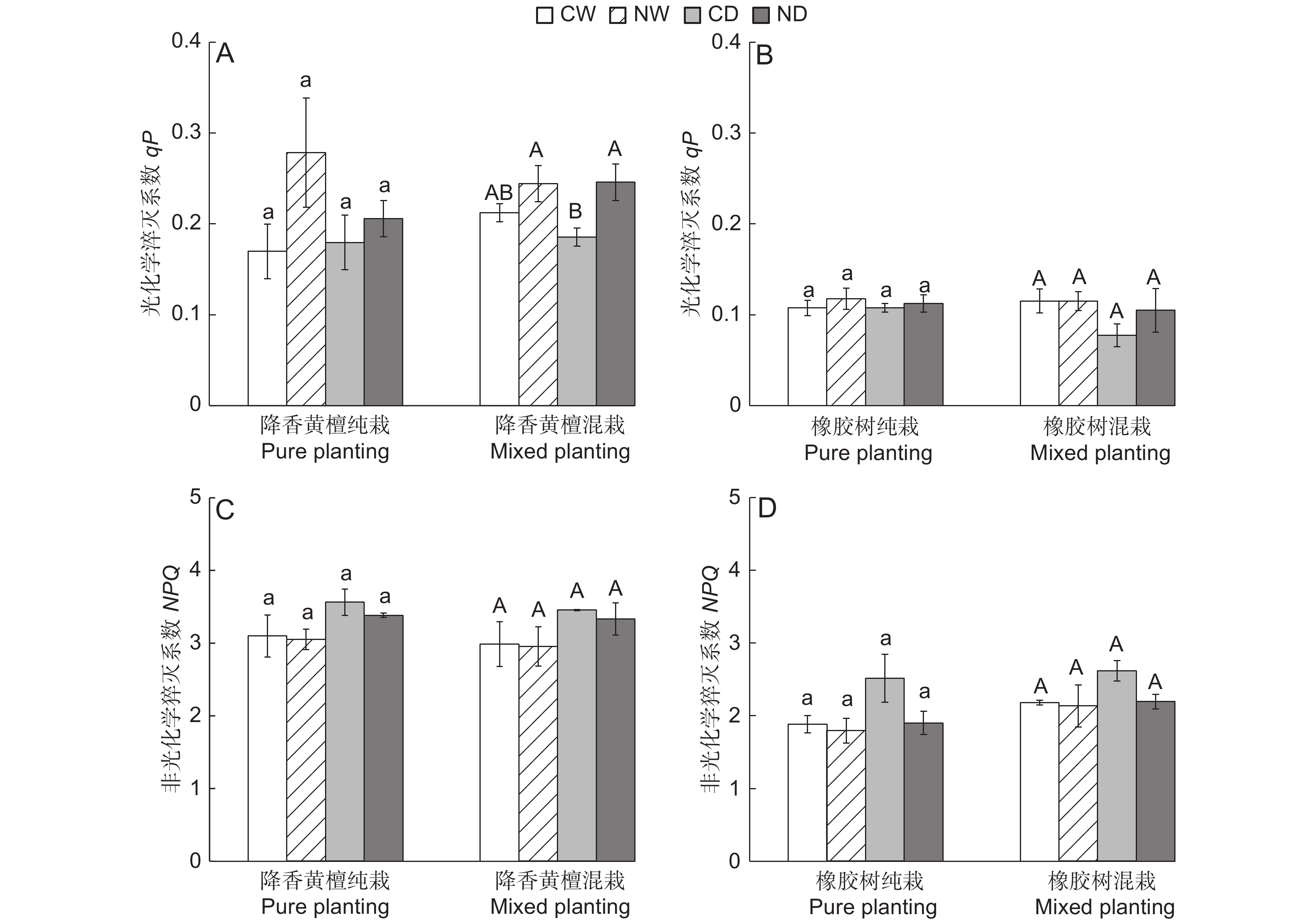

以降香黄檀(

穗花牡荆(

以北温带4个不同地理来源的广布性沉水植物菹草(

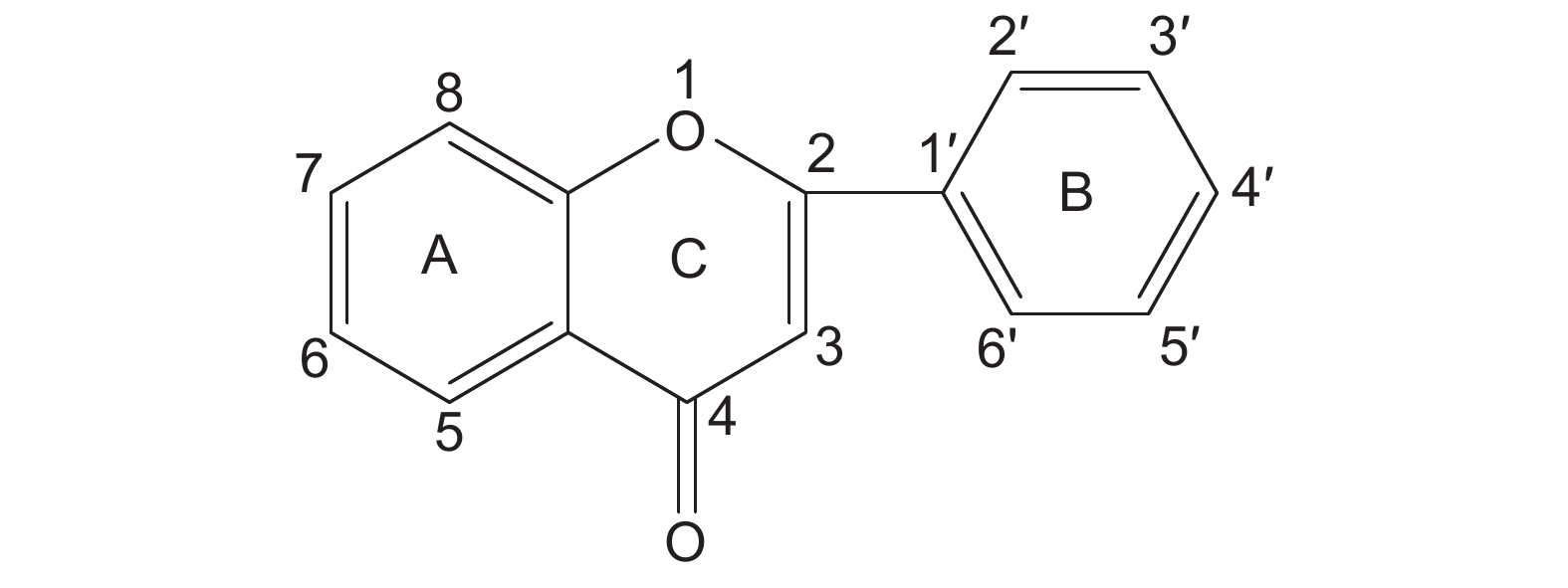

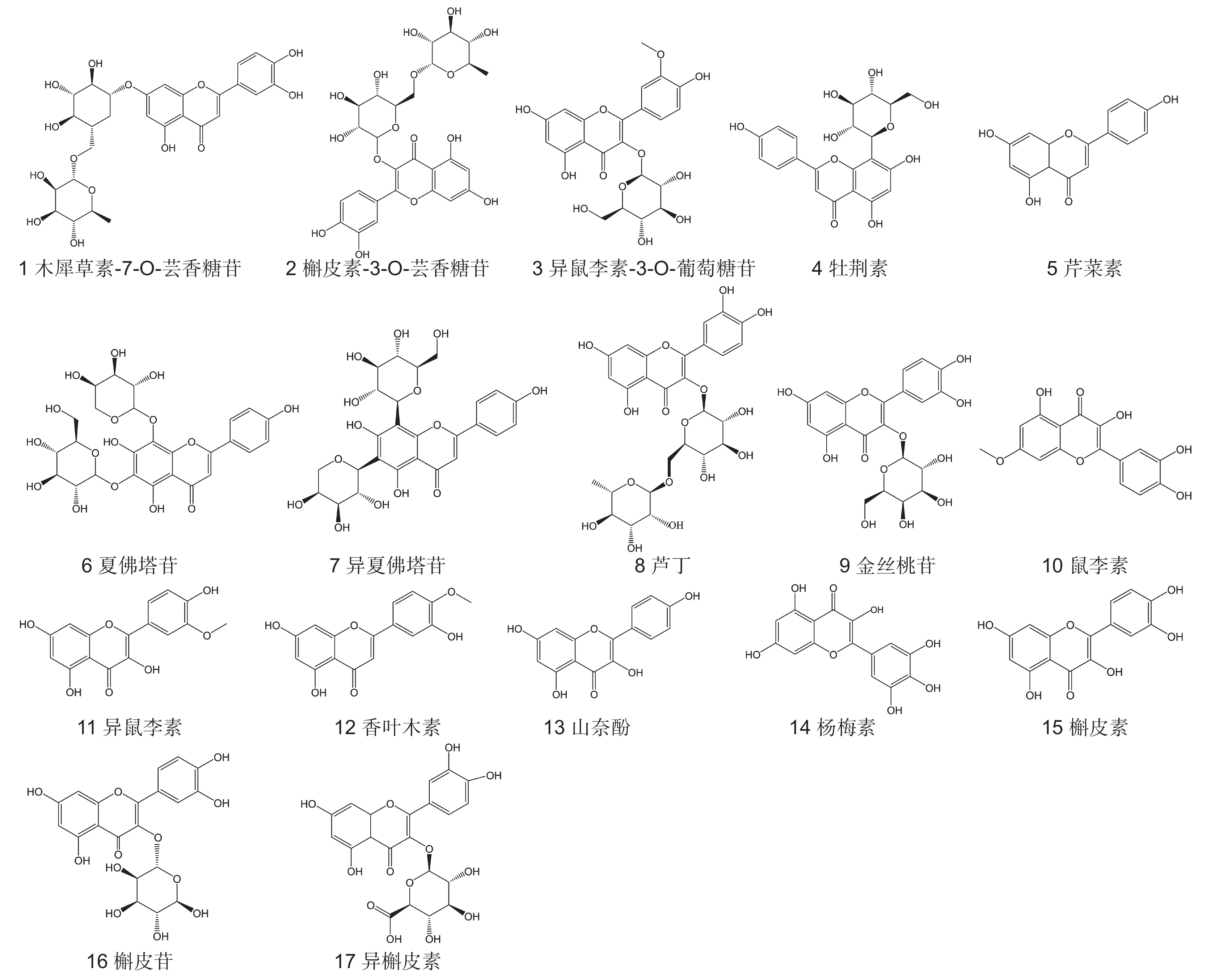

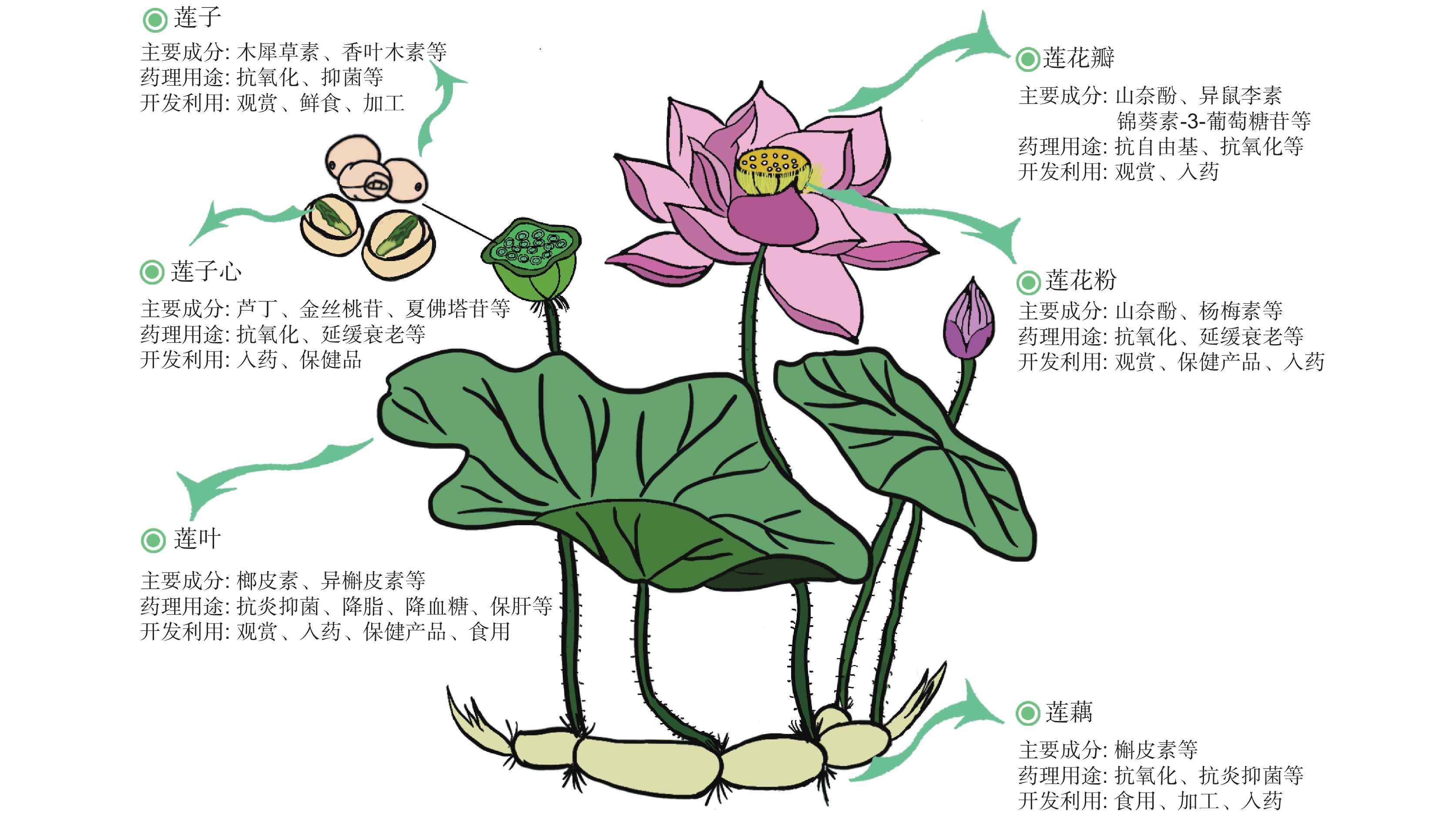

莲(

莲(

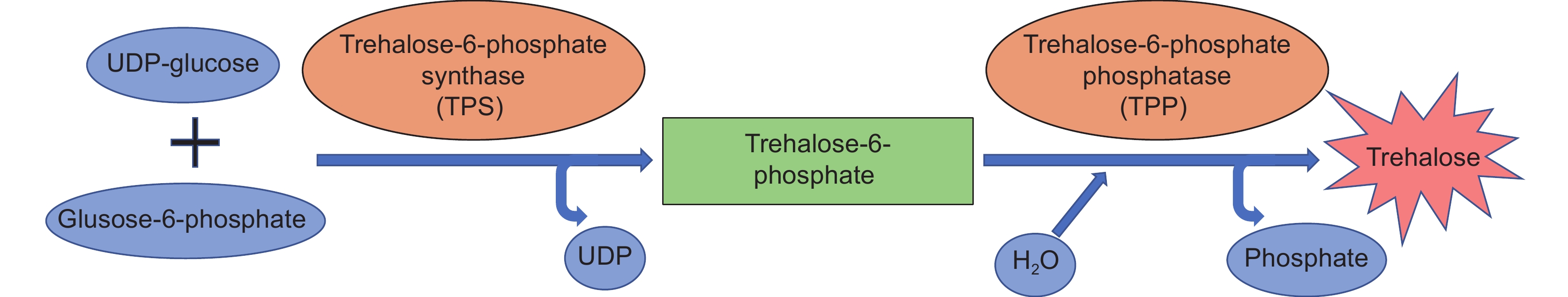

海藻糖-6-磷酸代谢通路是植物响应非生物胁迫生理调控网络中的重要组成部分,海藻糖-6-磷酸合成酶基因